© MDR Bánkuti András

Doku zu Kommunismus und Pop: Musikalischer Ungehorsam

Das Virus der Popkultur breitete sich aus wie eine Pandemie. Eine Arte-Dokumentation klärt das Spannungsverhältnis von Kommunismus und Pop.

Sie wollten Sex and Drugs an Rock and Roll. Doch dafür wurden sie im Osten verfolgt, verprügelt und eingesperrt. Kommunistische Machthaber hassten Popmusik wie der Teufel das Weihwasser. Der ausschweifende Lebensstil westlicher Rockstars galt ihnen als Inbegriff kapitalistischer Dekadenz. Denn die auf Englisch gesungenen Songs benutzten die Sprache des Klassenfeindes.

Wohl wissend, dass solche Musik wirksamer war als politische Propaganda, sendeten die Münchener Radiostation „Radio Free Europe“ und RIAS Berlin ab etwa 1950 die neuestes Songs von Elvis Presley und den Rolling Stones flächendeckend in osteuropäische Staaten. („Der Pop im Kommunismus“, in der Arte Mediathek)

Über diese Versuche, den Kommunismus mit Pop zu untergraben, wurde viel berichtet. Weniger bekannt sind die Geschichten von Ost-Musikern, die, inspiriert von berühmten West-Vorbildern, sich die elektrische Gitarre umhängten und einfach losrockten. In ihrem kurzweiligen Film setzten Jan Lorenzen und Markus Stein ein Denkmal für Ost-Bands wie etwa die 1979 in Ungarn gegründete Undergroundformation „CPG“.

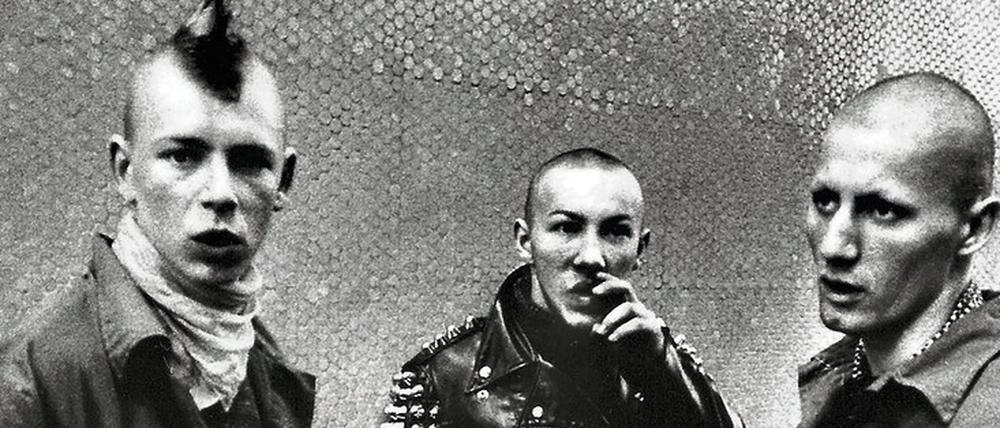

Oder die Warschauer Punkband „Dezerter“, die während der polnischen Aufbruchsphase in den frühen 1980ern gegründet wurde, als die verbotene Gewerkschaft Solidarnosc Menschen gegen den Sozialismus mobilisierte.

Mit der Faust in der Tasche – aber auch mit einem wissenden Lächeln – erzählen inzwischen recht ergraute Bandmitglieder, wie sie ihr Publikum seinerzeit in klandestinen Konzerten um sich scharten. Gerade wegen ihrer Popularität hatten diese Musiker es damals nicht leicht.

Als der tschechische Pop-Sänger Jirí Kabeš verhaftet wurde, fragte ihn ein kommunistischer Apparatschik: „Warum kommen zu Euch so viele Leute? Und warum fällt es uns so schwer, Menschen für unsere sozialistischen Veranstaltungen zu motivieren?“

Und dieser Nagel war ziemlich dick

Zu den ältesten Ost-Bands zählt die 1962 gegründete Beatformation „The Butlers“. Deren Schlagzeuger Hans-Dieter Schmidt erinnert sich vor der Kamera, wie man sich damals von Bill Haley inspirieren ließ. Mitschnitte von Fernsehauftritten der „Butlers“ belegen, dass Kulturfunktionäre zunächst glaubten, man könne DDR-Jugendliche mit Beat made in East Germany kontrollieren.

Diese Illusion zerbrach im September 1965 mit dem Auftritt der Rolling Stones in der Westberliner Waldbühne. Dass dort das Mobiliar zertrümmert wurde, lieferte den Ideologen und Scharfmachern Argumente, um Musik wie die der „Butlers“ im Arbeiter- und Bauernstaat zu verbieten.

Ausführungen eines DDR-Ideologen lassen erahnen, wie emsig sozialistische Machthaber sich darum bemühten, jungen Musikern, die mit elektrisch verstärkten Instrumenten auftraten, den Stecker zu ziehen: „Die dauernde Einwirkung stereotyp gebrauchter Klangfetzen mit hoher Phonzahl auf ein bestimmtes Publikum kann ungewöhnlich starke Emotionen auslösen, die in der Lage sind, Denken und Kontrollfunktion zu hemmen“.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Entsprechend harsch waren dann auch die Maßnahmen gegen das Hören subversiver Musik im Sozialismus. Die Dokumentation erinnert an zwei findige junge Tüftler, die schon 1950 im damaligen Leningrad ein illegales Tonstudio betrieben.

Eine Platten-Schneidemaschine hatten sie selbst konstruiert. Und in Ermangelung von Vinyl benutzten sie belichteten Röntgenfilm. Fünf Jahre sibirisches Arbeitslager waren die Strafe für ihre Verbreitung von Jazz, Rock & Roll und Pop in der Sowjetunion.

Genützt haben diese Strafen nichts. Das Virus der Popkultur breitete sich aus wie eine Pandemie. „Ich bin der Meinung“, so Olga Slobodskaja, Mitbetreiberin des legendären Rock Club Leningrad, „dass die Rockmusik einen Nagel in den Sarg des Kommunismus geschlagen hat. Und dieser Nagel war ziemlich dick“.

Manfred Riepe

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false