© dpa

Aravind Adigas Roman „Amnestie“: Das humanitäre Paradox

Kein Mensch kann illegal sein: Aravind Adigas psychologisch und politisch kluger Australien-Roman „Amnestie“.

Ein Mensch ist illegal. Er heißt Dhananjaya Rajaratnam, genannt Danny, ist Tamile aus Sri Lanka und wohnt im Lagerraum eines Lebensmittelgeschäfts in Sydney, wo er für einen Hungerlohn Klopapier und Konserven einräumt. Um sich etwas dazuzuverdienen, putzt er die Wohnungen von Sydneys Mittelschicht. Vier Jahre lebt Danny so vor sich hin – als Unsichtbarer, der, um zu existieren, nicht zu heftig existieren darf: „Das mache ich hier. Fast hier sein.“

Die Handlung dieses neuen Romans von Aravind Adiga (Aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Verlag C.H. Beck, München 2020. 286 Seiten, 24 €.) erstreckt sich über einen einzigen Tag, der alles ändert. Um kurz vor neun beginnt Danny seinen ersten Reinigungsjob, drei Stunden später wird er erpresst. Zufällig hat er erfahren, dass eine ehemalige Kundin ermordet wurde. Er kommt schnell zu dem Schluss, dass der Täter nur ihr Liebhaber, ein Mann namens Prakash, gewesen sein kann. Aus einer Art gönnerhaftem Mitleid hatte das Paar hin und wieder Freizeitunternehmungen mit Danny gemacht. Jetzt weiß er zu viel. Er ruft an. Nicht bei der Polizei, sondern beim mutmaßlichen Mörder.

Es beginnt ein stundenlanges Abtasten zwischen den Männern, ein Bluffen und Drohen, in dessen Hintergrund die Frage steht, wer hier wen in der Hand hat. Verrät Danny Prakash, tut der es ihm gleich. Einer käme in Untersuchungs-, der andere in Abschiebehaft. Mittels dieser Pattsituation zeigt Adigas Roman „Amnestie“ eindrücklich den Unterschied zwischen illegalem Handeln und illegalem Sein und entfaltet geschickt ein allgemeines humanitäres Paradox: Danny hat recht, aber er hat kein Recht.

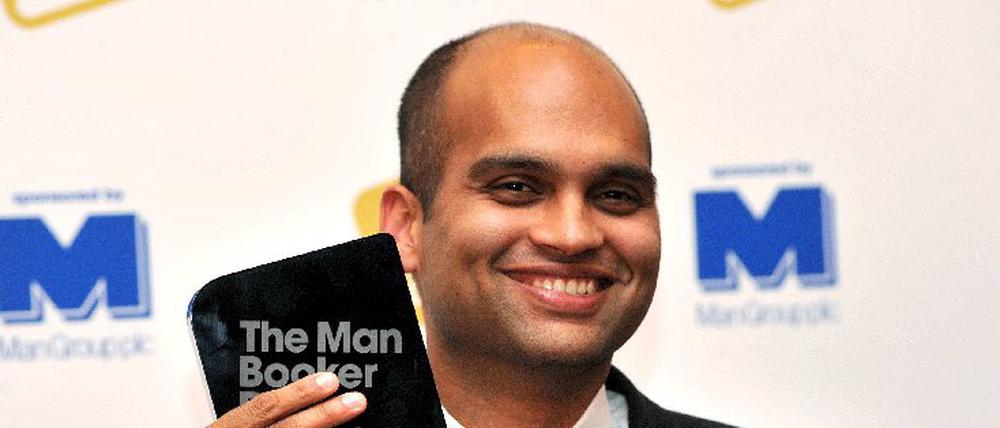

Adiga wurde bekannt mit dem Roman "Der weiße Tiger"

„Amnestie“ ist der Globalisierungsthriller eines global sozialisierten Autors. Adiga, 1974 im indischen Madras (heute Chennai) geboren, zog als Teenager nach Sydney, studierte in New York und Oxford und arbeitete als Wirtschaftsjournalist u.a. für die „Financial Times“. Inzwischen lebt der australische Staatsbürger in Mumbai.

Sein Romandebüt „Der weiße Tiger“, eine Satire auf Indiens ökonomisierte Kastengesellschaft, gewann 2008 den Booker-Preis. „Amnestie“, Adigas fünftes Buch, ist nun sein erster Australien-Roman. Wenig überraschend kommt das lange auf britisch-weiße Suprematie bedachte Einwanderungsland schlecht weg.

Für den Rechtsstaat, „dieses wundersame Phänomen, dieses unbestechliche Ding, das blondeste Tier in Australien“, ist Danny ein Eindringling. Das Spiel der Einwanderungsbehörde heißt nicht nur „Wir gegen euch“, sondern auch „Ihr gegen euch“. Den halben Tag schleppt Danny einen Kaktus mit sich herum, den er abends seiner Freundin, die von seinem Aufenthaltsstatus nichts weiß, schenken will.

Bei einer Begegnung mit Prakash setzt er das Gewächs kurzerhand als Waffe ein. Es ist eine recht plakative Existenzmetapher – das Grünen ohne viel Zuwendung, das stachelige Äußere –, die dann aber eine vielsagende Doppeldeutigkeit erhält: Bei einem Gelegenheitsjob muss Danny fünf riesige (biotopfremde) Saguaro-Kakteen in einem Vorgarten fällen. Hinterher blutet er. Alle gegen alle.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Wichtiger als der Thriller-Plot sind Dannys scharfe Beobachtungen zu impliziten sozialen Machtstrukturen: „Ein Kinderspiel, unsichtbar für die Weißen zu werden, die einen sowieso nicht ansehen, aber richtig schwierig, unsichtbar für die braunen Menschen zu werden, die dich immer sehen, egal was du machst.“

Die weltweiten Fluchtbewegungen erklärt Danny sich als absurde „Weltmeisterschaft“: In ihr „rannten Menschen aus Ländern, die brannten, in Länder, die noch nicht brannten (…), während eine andere Gruppe von Menschen versuchte, sie aufzuhalten, hinzuhalten, zu fangen oder zurückzuschicken.“ Schwer, beim Lesen nicht auch an europäische Albtraumstätten wie Moria zu denken.

Wie Institutionen und Menschenwürde nichtig werden, wenn man keine Aufenthaltserlaubnis (und als erschwerenden Faktor eine dunkle Hautfarbe) hat, zeigen Rückblenden zu Dannys ersten vier Jahren in Sydney, zunächst als legaler Student, dann als illegaler Nicht-Student. Der von 1983 bis 2009 dauernde Bürgerkrieg in Sri Lanka wird zwar nur angedeutet, doch Dannys Zukunftsträume verraten, welche Wunden er hinterlassen hat. Er wolle nicht in Australien alt werden, erklärt Danny. Er wolle dort endlich jung werden.

Australien ist ein Archipel von Illegalen

Die wenigen hoffnungsschimmernden Passagen lassen sich wahlweise als Beweis für die kaktusartige Hartnäckigkeit von Solidarität oder für die Kälte aller Zweckallianzen lesen. Ein bleibendes Bild beschreibt eine Gruppe von Migranten, die sich regelmäßig vor einer Bibliothek treffen: „Es ist ein Indonesien inmitten von Australien: ein Archipel von Illegalen, jeder vom anderen getrennt, durch diese Isolation schwach und ängstlich gehalten. Doch nach einer Weile bemerkst du, dass einige Inselchen sich zu größeren zusammengeschlossen haben und dass die Angst dort kleiner ist.“

Kleiner, nicht klein. Aus den Nachrichten erfährt Danny neben Informationen über den Mord von den Schicksalen anderer Illegaler. In Melbourne habe sich ein Tamile mit Benzin übergossen und angezündet, weil sein Asylantrag abgelehnt wurde. Im Auffanglager Villawood sei ein Afghane, dem die Abschiebung bevorstand, nach dem Schlucken einer Rasierklinge an inneren Blutungen gestorben.

Adiga macht keine Betroffenheitsschau daraus. Er macht es besser, indem er anhand seines Protagonisten detailliert und trotz allem nicht humorlos den gefährlichen Prozess der Wissenserzeugung nachzeichnet, der aus dem Leben eines Geflüchteten eine kurze Zeitungsmeldung werden lassen kann. „Amnestie“ ist ein psychologisch und politisch kluger Roman, der eine müde gewordene und doch überhaupt nicht triviale Maxime erfrischt: Kein Mensch ist illegal.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false