© Vitra Design Museum

Ausstellung im Vitra Design Museum: Auf roten Lippen sollt ihr sitzen

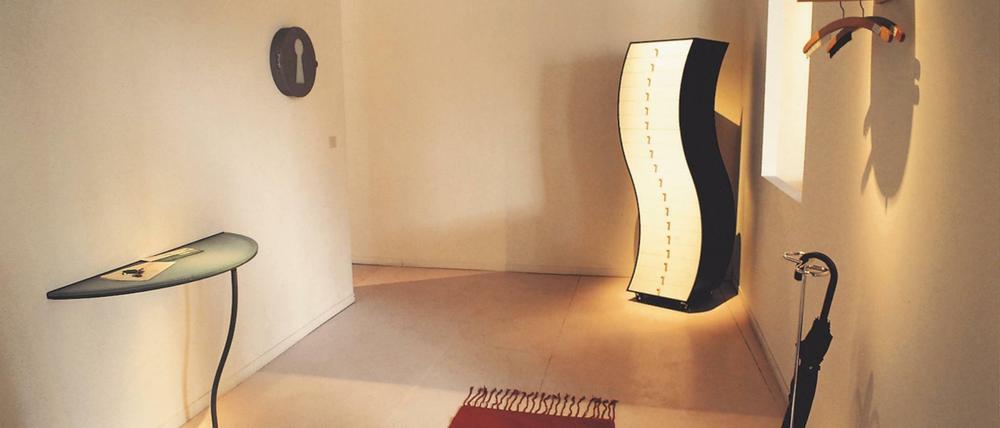

Der Dialog zwischen Surrealismus und Design: Die Ausstellung "Objekte der Begierde" im Vitra Design Museum in Weil am Rhein.

Der Shitstorm wegen Allen Jones’ „Chair“ von 1969 ist ausgeblieben. Diese Sitzgelegenheit besteht aus der lebensgroßen Puppe einer jungen Frau in Lack und Leder, die auf dem Rücken liegt und die Knie bis zum Kinn hochgezogen hat – sodass auf Oberschenkeln und Gesäß ein gepolstertes Sitzkissen Platz findet, auf dem man sich bequem niederlassen kann.

Man denke nur an das Gedöns, das dieses Jahr um ein anderes Sitzmöbel mit weiblichen Rundungen gemacht wurde, ebenfalls aus dem Grenzbereich zwischen Kunst und Design und von 1969. Der italienische Designer Gaetano Pesce hatte eine übergroße, zudem mit Pfeilen gespickte Variante seines Sesselklassikers „Up“ vor den Mailänder Dom gestellt, was sogleich eine Gruppe Frauenrechtlerinnen auf den Plan rief. Der Gedanke, dass Pesce möglicherweise feministisch zu Werk ging, nur eben ironisch, wollte den Aktivistinnen partout nicht kommen.

Der "Chair" von Allen Jones könnte Feministinnen provozieren

Ein im Maßstab 1:5 verkleinertes Modell von „Up“ steht nun wiederum nur wenige Schritte entfernt von Jones' Chair im Vitra Design Museum in Weil am Rhein. (bis 19.1.) Nicht einmal der Kurator und Museumsdirektor Mateo Kries mag sich auf die möglichen Ambivalenzen dieser Objekte einzulassen, wenn er sie in seinem Katalogtext als „etwas altbacken“ abtut, „spiegeln sie doch die Klischees über Frauen in einer männerdominierten Ära“.

Der Katalog geht übrigens, wie immer bei Vitra, in seiner Materialfülle weit über die Ausstellung im überschaubaren Frank-Gehry-Bau hinaus. Die Ausstellung heißt „Objekte der Begierde“ – in eigener Sache geht die Doppeldeutigkeit für Kries offenbar in Ordnung. Für seine Schau nimmt er nicht weniger in Anspruch als den „Dialog zwischen Surrealismus und Design zum ersten Mal nicht nur aus der Perspektive der Kunst“ zu untersuchen.

Duchamp und Magritte sind natürlich Referenzen

Aldo Turas Barwagen in Pfeifenform („La Pipa“, circa 1960) erweist sich als eine etwas platte Aneignung von René Magrittes bevorzugtem Motiv. Gae Aulentis „Tour“ (1993) hingegen, eine Glasplatte auf vier Fahrradgabeln, ist ein sakrosankter Klassiker – sie referiert selbstredend auf Marcel Duchamps „Roue de bicyclette“. Die umgedrehte Fahrradgabel auf einem Holzhocker ist eines der ikonischsten surrealistischen Kunstwerke überhaupt.

Es handelt sich allerdings nur um einen Nachbau von 2016 – aber selbst das MoMa in New York verfügt nur über eine Version von 1951 und nicht das verlorengegangene Original von 1913.

Und dass Giorgio de Chiricos „Piazza d'Italia Metafisica“ (1921) nicht original ist, geht schon aus der wandfüllenden Größe hervor. Die Grenzen zwischen Ausstellungsobjekt und Ausstellungsdesign sind hier ebenso aufgehoben wie der eigentlich gesetzte zeitliche Rahmen: „Surrealismus und Design 1924 – heute“ heißt die Schau im Nebentitel. 1924 erschien André Bretons erstes „Manifeste du surréalisme“. Auch vom Surrealismus hat Kries einen eher weiten Begriff ,den er gelegentlich überstrapaziert, wenn er dafür schon eine biomorphe Formensprache genügen lässt. Alvar Aaltos „Materialstudie mit laminiertem Holz“ (1934) ist: genau das. Und Ronan Bouroullecs poetisch-verschrobene Filzstiftzeichnungen (2018/19) ließen sich ebenso gut als abstrakt-expressionistisch rezipieren.

Die Schau ist opulent

Die „Cloud“-Regale der Bouroullec-Brüder hätten wiederum perfekt in die Ausstellung gepasst. Hätten. Ebenso fehlt Borek Sipeks sagenhaft surreal anmutender Stuhl „Ota Otanek“ – vielleicht weil Vitra die Produktion vor Jahrzehnten eingestellt hat?

Aber das aufzuzählen, was man vermisst, ist gewiss geschmäcklerisch angesichts einer opulenten Schau mit Werken von Björk, BLESS, Achille Castiglioni, Le Corbusier, Max Ernst, Ray Eames, Konstantin Grcic, Friedrich Kiesler, Shiro Kuramata, Rei Kawakubo, Alicja Kwade, Ingo Maurer, Isamu Noguchi, Meret Oppenheim, Man Ray oder Nanda Vigo. Dem Tausendsassa Carlo Mollino ist ein ganzer Raum gewidmet, auch Salvador Dalí ist omnipräsent. Die Idee eines Sofas in Lippenform geht auf sein Gemälde „Mae West's Face which May be Used as a Surrealist Apartment“ (1934/35) zurück. Warum das eindeutig erotisch konnotierte Lippensofa „Bocca“ (1970) von Studio65 für das Corporate Design der Schau taugt – auf dem Cover des Katalogs und auf dem Ausstellungsplakat – , während die zeitgleich entstandenen Werke von Pesce und Jones „etwas altbacken“ sein sollen: das weiß allein Mateo Kries.

Jens Müller

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false