© Militärhistorisches Museum/picture-alliance/ZB/Britta Pedersen

Ausstellung über das Heroische: Helden wie du und ich

Eine Ausstellung im Militärhistorischen Museum in Berlin-Gatow befasst sich mit der Geschichte des Heldentums. Die Gruppe Rimini Protokoll sorgte für die künstlerische Umsetzung.

Mit Helden hatte die Gruppe Rimini Protokoll bislang nicht viel am Hut. An einen Fall erinnern sich Helgard Haug und Daniel Wetzel, der allerdings schon 15 Jahre zurückliegt. Damals stand in ihrer Produktion „Der Zauberlehrling“ Stanislav Petrov auf der Bühne, der ehemalige russische Oberstleutnant, der die Welt 1983 vor einem Atomkrieg bewahrt hat. Die Computer zeigten einen nuklearen Angriff der USA, Petrov hörte auf seinen gesunden Menschenverstand und dachte: Da stimmt was nicht.

Allerdings wurde der Mann für seine Weigerung, auf den Knopf zu drücken, in der Heimat nicht wirklich gefeiert. Sicher, manche schickten ihm Kaffee oder Briefmarken. Aber aufgespürt haben ihn Rimini Protokoll in einer schäbigen Behausung in einem Moskauer Vorort. Petrov war in Vergessenheit geraten.

„Den ungebrochenen Helden gibt es nicht“, erklärt Gorch Pieken, Wissenschaftlicher Kurator des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) Potsdam. „Wenn ein Held nicht polarisieren würde, wäre er schon kein Held mehr. Er braucht Gegner. Er braucht Widerstand.“

Kraftstrotzende Männerdomäne

Pieken ist der Kurator einer Ausstellung mit dem Titel „Prinzip Held* – Von Heroisierungen und Heroismen“, die jetzt in Gatow am Rande Berlins zu sehen ist, im dortigen Militärhistorischen Museum der Bundeswehr. Gelegen auf einem Flugplatz, „der die gesamte Konfliktgeschichte des 20. Jahrhunderts spiegelt“, so Pieken. Erster Weltkrieg, NS-Zeit, Kalter Krieg und Luftbrücke – zu all diesen Ereignissen hat dieser Ort eine Verbindung.

Und er passt für die Ausstellung auch deshalb perfekt, „weil die Geschichte des Heroischen über weite Strecken als Militärgeschichte geschrieben wurde und das Heroische auch heute noch eine kraftstrotzende Männerdomäne ist“, beschreibt der Kurator.

„Prinzip Held*“ basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, die der Sonderforschungsbereich „Helden – Heroisierungen – Heroismen“ der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg über viele Jahre zusammengetragen hat. Für die Übersetzung dieser Forschungen ins Format einer Ausstellung gewann man das ZMSBw als Kooperationspartner, Helgard Haug und Daniel Wetzel von Rimini Protokoll wurden für die künstlerische Umsetzung angefragt. Sie und Pieken kennen sich schon aus Dresden, wo die Rimini-Installation „Situation Rooms“ im Militärhistorischen Museum zu sehen war. Ein multimedialer Parcours, der sich aus verschiedensten Perspektiven mit dem Thema Waffen befasste.

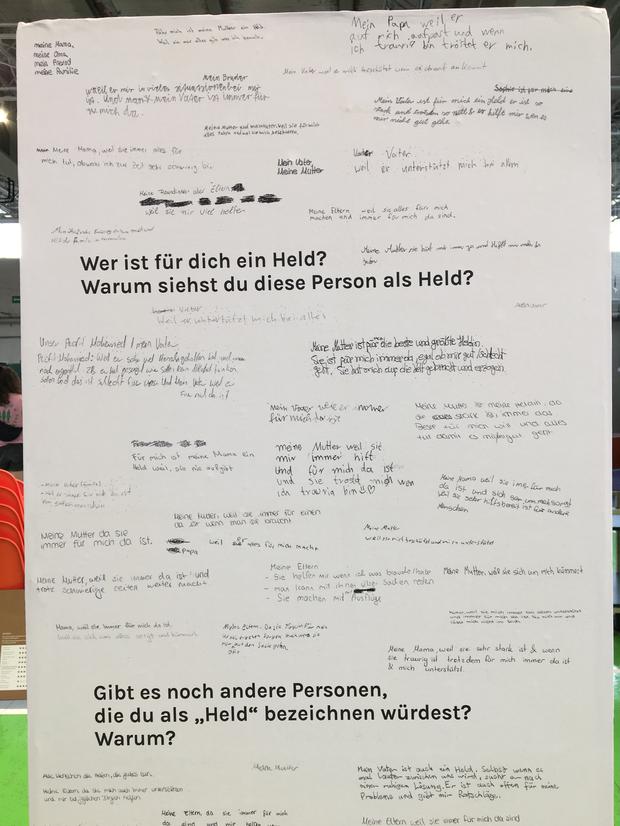

Zusammen mit dem Szenographen Dominik Steinmann haben Haug und Wetzel jetzt im Hangar 5 in Gatow – aufgeteilt auf zwei Hallenhälften – einen Erlebnisraum entstehen lassen, der zur kritischen Auseinandersetzung mit allen Facetten des Heldinnen- und Heldentums einlädt.

Auch das passt zum Schauplatz. Doris Müller-Toovey – Leiterin Neukonzeption des Militärhistorischen Museums in Gatow – beschäftigt sich dort bereits seit Jahren mit der Frage, „wie wir die Zeitgeschichte, die diesem Ort eingeschrieben ist, kritisch reflektieren können – angefangen bei sogenannten Fliegerhelden aus dem Ersten Weltkrieg, die in unserer Dauerausstellung unter anderem Thema sind.“ Das findet Widerhall in einer Gegenwart, die plötzlich wieder Kriegshelden hervorzubringen scheint, siehe Wolodymyr Selenskyj. Oder in der Rüstungskonzerne zu Fußballclub-Sponsoren werden.

© Rimini Protokoll

Wer den Hangar 5 betritt, erlebt ein Konzept in acht Bausteinen. Acht Punkte, die der Sonderforschungsbereich zusammen mit dem Kuratorenteam als wesentliche Merkmale des Heroisierungsprozesses identifiziert hat. „Medialisierung“ zum Beispiel, oder „Handlungsmacht“ und „Vorbild“. Die Spanne reicht von „Katharina der Große“ (kein Schreibfehler – da geht es um Maskulinität, an der sich auch viele Heldinnen der Geschichte orientiert haben) über die Kosmonautin Walentina Tereschkowa und den Polarforscher Fridtjow Nansen bis zu Edward Snowden.

© MHMBw Berlin-Gatow/Doris Müller-Toovey

Insgesamt 44 Fallbeispiele quer durch die Epochen und Heldenfelder sind zu erleben, eingebettet in eine besondere Installation. Szenograph Steinmann hat Spinde und anderes Mobiliar umgebaut, das die Bundeswehr mal für die Olympischen Spiele in München 1972 angeschafft hatte. Entworfen hat sie der Designer Otl Aicher, der mit der Schwester von Sophie Scholl verheiratet war.

Auf diese Weise sind erhellende, bezugreiche Infoskulpturen entstanden, inklusive Hörstation mit weiterführenden Interviews zum jeweiligen Thema. Man kann hier unternehmen, was Haug und Wetzel eine „Tiefenbohrung“ nennen.

Der zweite Teil des Parcours führt schließlich in die Abstraktion. Hier sind die Besucherinnen und Besucher eingeladen, per Hebelgriff Luft in verschiedene Aufblasfiguren strömen zu lassen. Es ist die Versinnbildlichung einer weiteren Erkenntnis dessen, was einen Helden oder eine Heldin ausmacht: Wir erschaffen sie gemeinsam – oder stürzen sie kollektiv wieder vom Sockel.

Gorch Pieken bringt es auf den Punkt: „Es gibt keine Helden ohne Publikum“.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false

- showPaywallPiano:

- false