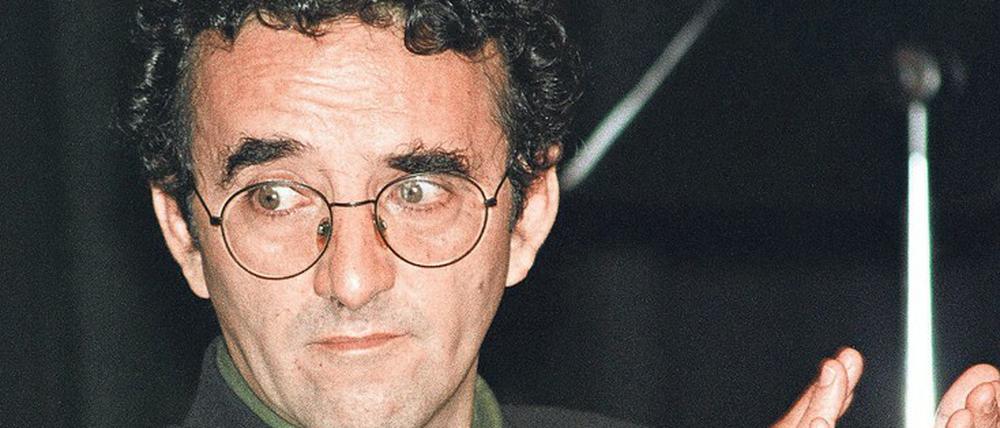

© Bertrand Parres/AFP

"Monsieur Pain" von Roberto Bolaño: Fieses Leuchten

Im Geist des Surrealismus und der Hellseherei: Roberto Bolaños Paris-Roman „Monsieur Pain“.

Es ist April in Paris, und ständig regnet es. Nicht ungewöhnlich, vielleicht – doch die Häufigkeit, mit der die Figuren in Roberto Bolaños Roman „Monsieur Pain“ bis auf die Knochen durchnässt werden, verweist vielmehr auf ein düster-prophetisches Gedicht des peruanischen Lyrikers César Vallejo, dessen erste Zeilen lauten: „Ich werde sterben in Paris, mit Wolkenbrüchen / schon heut erinnre ich mich jenes Tages.“

Tatsächlich stirbt César Vallejo, wie in „Monsieur Pain“ beschrieben, am 15. April 1938 in einer Pariser Klinik am Boulevard Arago. Den unheilbaren Schluckauf als Todesursache indes dürfte Roberto Bolaño ihm angedichtet haben – eine absurde Tragik, die dem großen Surrealisten und Vorreiter der Avantgarde durchaus würdig ist.

Die schier unentwirrbare Melange aus Fakten und Fiktionen, ein verschollener oder verstorbener Autor im Zentrum der Erzählung: Viele der großen Themen, die Bolaño später beschäftigen werden, sind in diesem Anfang der achtziger Jahre entstandenen Kurzroman bereits angelegt.

Bolaño hat einen dezidiert pointenlosen Humor

Anders als zum Beispiel „Der Geist der Science Fiction“ aus derselben Schaffensperiode erschien „Monsieur Pain“ im Original noch zu Bolaños Lebzeiten.

Auf Deutsch liegt der schmale Band, in dem sich bereits der ganze Bolaño kondensiert, erst jetzt vor, (S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2019. 176 Seiten, 21 €.),. wie so viele Romane und Erzählungen des 2003 an einer Leberzirrhose verstorbenen chilenischen Schriftstellers. Jahr für Jahr, so der Eindruck, erscheint etwas Neues von Bolaño auf Deutsch, noch nicht übersetzt oder aus dessen Nachlass.

Mit Fischer und Hanser wechseln sich da gleich zwei Verlage mit den jeweiligen Veröffentlichungen ab (Im April 2020 erscheinen mit „Die Cowboy-Gräber“ wieder drei Bolaño-Erzählungen, dann bei Hanser).

Übersetzt wurde „Monsieur Pain“ von dem Bolaño-Kenner Heinrich von Berenberg, und von Berenberg versteht es, die eigenwillige Sprachmelodie und den dezidiert pointenlosen Humor Bolaños ohne merkliche Verluste zu erhalten.

Monsieur Pain ist Mitte vierzig, in jenem April des Jahres 1938, als er von einer jungen Witwe, in die er heimlich verliebt ist, an Vallejos Krankenbett gerufen wird. Seit seiner schweren Verwundung im Ersten Weltkrieg bezieht Pain Invalidenrente und widmet sich den okkulten Wissenschaften, speziell dem Mesmerismus, einer umstrittenen Form der Hypnosetherapie. Nicht alle sind ihm wohlgesonnen, und so gelingt es ihm nur ein einziges Mal, zu dem todkranken Patienten vorzudringen.

Ständig verzerren sich die Identitäten

Soweit die Handlung – wenn es denn bei Bolaño je um eine erzählbare Handlung ginge und nicht um Motive und deren Variationen, Brüche und Wiederholungen, das Heraufbeschwören einer alles durchdringenden Atmosphäre. In diesem Fall: „Der Regen, die Verlassenheit, die Straßen“, wie es in der letzten Zeile des oben erwähnten Vallejo-Gedichts heißt

Tatsächlich verwandelt der Dauerregen das ohnehin schon unheilvoll aufgeladene Vorkriegsparis in ein veritables Spiegelkabinett, in dem sich die Identitäten beständig verzerren, in Pfützen und Fensterscheiben bis ins Unendliche vervielfältigen.

Zusehends gerät der Roman zu einer in Schleifen laufenden Jagd- und Fluchtbewegung, durchzogen von diversen absichtsvoll klischierten Krimi-Elementen. Allein das labyrinthische Krankenhaus mit seinen kapriziös nummerierten Zimmern, im Kreis führenden Aufgängen und im Nichts mündenden Fluren wirkt, als hätte man eines der unmöglichen Gebäude von M.C. Escher als Vorlage für einen Mystery-Thriller bemüht.

Ganz zu schweigen von den böswilligen Krankenschwestern, undurchsichtigen Ärzten und den beiden Männern in dunklen Regenmänteln und breitkrempigen Hüten, die den Erzähler in wechselnder Gestalt durch ganz Paris verfolgen. Sie manifestieren sich, traut man Pains Wahrnehmung, in Form von zwei Spaniern, die er in zwei Ärzten der Arago-Klinik wiederzuerkennen glaubt, und schließlich als diabolisches Zwillingspaar, das sich auf die Herstellung von Unterwasser-Katastrophenkrippen spezialisiert hat, „Unglücksfälle, wie festgehalten in einer künstlichen Zeit“.

Bizarre Einfälle hat dieser Roman so einige zu bieten; auf dramatische Zuspitzungen und Dénouements hingegen wartet man vergeblich.

In „Monsieur Pain" offenbart sich die Psychogeographie eines Paranoikers

Nichtsdestotrotz gelingt es Bolaño, einmalig beklemmende Szenen zu kreieren, die an die Alpträume eines Kindes erinnern, das sich bei einem Horrorfilm die Augen zuhält, woraufhin sich das lediglich Imaginierte noch fester ins Gedächtnis brennt. Einmal zum Beispiel irrt der Erzähler durch einen ominösen Nachtclub, in dessen verwinkeltem Innern wüste Spiele gespielt werden, deren Geräuschkulisse an die satanischen Orgien in „Eyes Wide Shut“ denken lassen.

Gerade weil Pain keine der Türen jemals öffnet, bleibt für ihn der Horror ungreifbar und unaussprechlich, eine Tonspur des Grauens, die ihn fortan heimsucht.

Doch nicht nur einzelne Gebäude unterliegen dieser (Alp-)Traumlogik. Mehr und mehr zerfließt die ganze Stadt zu einer magisch-realistischen Version ihrer selbst, in der sich der gehetzte Protagonist verliert, oder aber unversehens an seltsam hyperreal aus Raum und Zeit gefrästen Orten wiederfindet.

Während Patrick Modiano in seinen Romanen obsessiv das Paris seiner Jugend erwandert und sich dabei an jeder Straßenecke Vergangenheit und Gegenwart überlagern, offenbart sich in „Monsieur Pain“ die Psychogeographie eines Paranoikers - oder vielleicht auch die eines Hellsehers.

Es gibt Vorahnungen eines kommendes Krieges

„Ich muss mich wundern, dass du einen zugegebenermaßen etwas plumpen Scherz nicht von einer echten und fühlbaren Bedrohung unterscheiden kannst“, bekommt der Erzähler gegen Ende zu hören – ausgerechnet von einem alten Freund, der sich in Spanien den Faschisten angeschlossen hat und dort die Methoden des Mesmerismus bei Verhören feindlicher Spione anwendet.

Nicht zuletzt, auch das schwingt in beinahe jeder Zeile mit, ist „Monsieur Pain“ von einer katastrophalen Zukunft her gedacht, vor der die Menschen konsequent die Augen verschließen.

Doch kündigt sich diese Zukunft bereits an durch jene „zitternde Gegenwart“, die den medial begabten Erzähler an den Rand des Wahnsinns treibt.

In diesem Licht betrachtet lässt sich manches Horror-Klischee, wie etwa das ursprungslose Geheul, das Pain eines Nachts wahrnimmt, „ein hohles, zugleich irgendwie zerfetztes Geräusch, das von holzverkleideten Dächern herabtropfte und zwischen den geschlossenen Häuserfenstern hin und her prallte“, auch als Nachhall pfeifender Geschosse und allzu realer Schmerzensschreie lesen.

Gleichsam als Echo des vergangenen und Vorahnung eines kommenden Krieges.

Anja Kümmel

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false