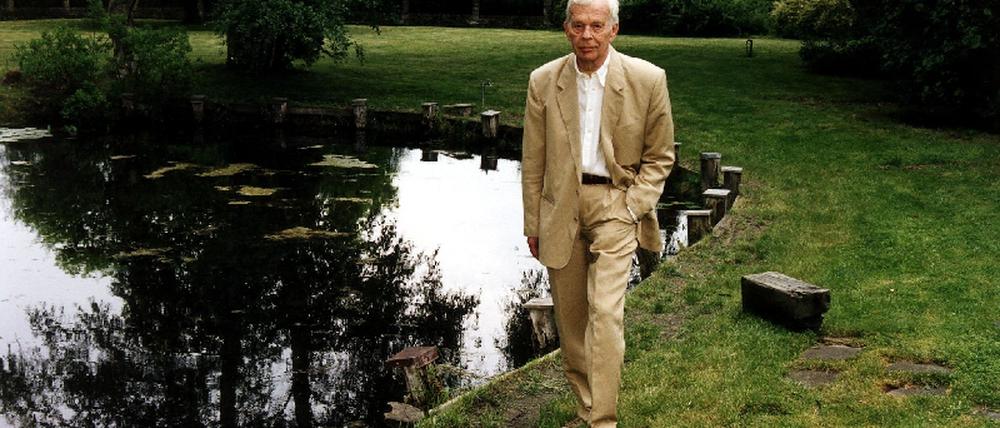

© Ullstein Bild/Andree

Peter Hacks: Das Volk stört nur

Unser Staatskünstler Peter Hacks: Über die seltsame Renaissance eines kommunistischen Dichters in Ost und West.

Wenn die Dichter tot sind, kommt die Zeit der Witwen. Es beginnt aber auch die Ära der Verwalter, die das Erbe eifersüchtig hüten oder Nachruhm in Geheimgesellschaften erzeugen. Im Fall des Dramatikers Peter Hacks muss man Letzteres befürchten. Denn ihn, der seine Marginalisierung nach der Wende mit kompromissloser Anhänglichkeit an die abgedankte DDR betrieb, offen zu verteidigen, schien lange ein Unding. Seine Renaissance in Ost und West hat das nicht aufgehalten – auch jenseits der eingeschworenen altlinken Verteidigungsgemeinschaft, die sich an seinem aristokratischen Geist aufrichtet. Seit fünf Jahren liegt im Eulenspiegel Verlag eine 15-bändige Gesamtausgabe vor, und besonders glühende Verehrer können sich auf der vom Mainzer André-Thiele-Verlag betriebenen Website www.peter-hacks.de mit einer Bronzebüste des Meisters versorgen.

Die vor einem Jahr gegründete Peter-Hacks-Gesellschaft, die am Wochenende mit ihrer ersten Tagung in Berlin gleich ein doppeltes Jubiläum ihres 1928 geborenen und 2003 verstorbenen Patrons feiern konnte, ging mit diskursiver Offenheit bis an die Grenze des Denkbaren. Wie weit, musste man sich gleich zu Beginn der Veranstaltung mit dem doppeldeutigen Titel „Staats-Kunst“ fragen, wäre Hacks in seinem unbedingten Einverständnis mit dem Staat eigentlich gegangen? Hätte er die Staatsräson – auch die eines faschistischen Staates – gegen Angriffe verteidigt und den Primat des Staates, wie es die Lesart des Darmstädter Literaturwissenschaftlers Gunther Nickel nahelegte, bis zu dem Punkt getrieben, an dem er auf das politische Gleis eines Carl Schmitt geraten wäre?

Von München nach Ostberlin übergesiedelt

Solche Spekulationen werden erschwert durch die Biografie, denn Peter Hacks war überzeugter Kommunist und als solcher 1955 von München nach Ostberlin übergesiedelt. Früh entzog sich Hacks der „Armut naiver Parteilichkeit“, zu der die offizielle Literaturpolitik der DDR ab 1958 ihre Schriftsteller zwang – und Hacks zur mehrfachen Umarbeitung seines Stücks „Die Sorge und die Macht“. Dass er sich „nicht tief genug gebückt hatte“, um „sein Ohr ans Herz des Volkes zu legen“, brachte ihn damals in Konfrontation mit eben jenen DDR-Kulturfunktionären, die er bei der Biermann-Ausweisung 1976 verteidigen sollte.

Den „Kumpel“ wollte Peter Hacks, der von einem „höheren Standpunkt“ aus schrieb, überhaupt nicht bedichten. „Volk stört auf der Bühne“, zitiert ihn die Biografin Heidi Urbahn de Jauregui, die Peter Hacks schon als Doktorandin kennengelernt und nur „über ihn oder keinen“ hatte schreiben wollen. Die postrevolutionäre Situation, in der sich Hacks in der DDR wähnte, erforderte seiner Ansicht nach eine Darstellung der Wirklichkeit, die über ihr Abbild und den verordneten sozialistischen Realismus hinausging: „Die Differenz zwischen der Wirklichkeit und ihrer künstlerischen Reproduktion ist die Stelle, wo Form statthat, und die Form ist die Wohnung der Seele des Künstlers ... das hauptsächliche Politikum“, schreibt er 1963. Diese Form fand Hacks in der Klassik, bei Goethe vorab, sein Vorbild in vieler Hinsicht. Die Aufgabe des postrevolutionären Dichters sei nicht Revolution, auch nicht revolutionäre Kunst, sondern die „Idee der Totalität“. Goethe und Georg Lukács im Gepäck, trat Hacks entschieden an gegen die kunstgewerblichen Tröstungen im grauen Alltag der DDR.

Staats-Kunst ist Machterhaltung unter sozialistischem Vorzeichen

In seiner zum Programm erhobenen „sozialistischen Klassik“ spielt er das Verhältnis von Staat und Kunst und des Künstlers zum Staat durch: Staats-Kunst ist Machterhaltung unter sozialistischem Vorzeichen; Staats-Kunst die Ermöglichung von autonomer Kunst im Staat, denn ohne Staat, das exemplifiziert Hacks in seinem Schlüsselstück „Margarete in Aix“, keine Kunst. Dafür schuldet der Künstler Loyalität, er darf den Staat nicht schwächen.

„Um in einem heilen Ganzen zu leben, ist keinem Künstler der Preis zu hoch“, zitiert die Germanistin Ute Baum das an Goethe gemahnende Dichtergeständnis. Der absolute Staat – und über den Umweg des Historienstücks dekliniert Peter Hacks die Entwicklungsgeschichte des sozialistischen Menschen – sichert die Kräftebalance zwischen den Gruppen. Er soll verhindern, dass sie sich gegen den „König“, ob nun Ludwig XI. oder Ulbricht mit Namen, in der Phase des Ausnahmezustands – der Diktatur des Proletariats – verbünden.

Dass sich dieses Politik- und Staatsverständnis, gründlich gereinigt von seinen sozialistischen Voraussetzungen, und insbesondere Hacks’ Auffassung von autonomer Kunst als kompatibel erweisen, lässt sich seit kurzem an Hacks’ bürgerlicher Einverleibung studieren. Zu seinen Bewunderern zählt der sich selbst in klassischen Gefilden wähnende und linker Sympathien garantiert unverdächtige Büchner-Preisträger Martin Mosebach. Und anlässlich von Hacks’ 80. Geburtstag am 21. März 2008 hatte Frank Schirrmacher den Lyriker in der „FAZ“ nobilitiert und das „künstlerische Obergenie“, das Gedichte wie „Beeilt euch ihr Stunden“ hervorgebracht habe, gegen den Fabrikanten „sozialistischer Bannerwerbung“ und „politischer Gemeinheiten“ verteidigt. Am Ende proklamierte Schirrmacher emphatisch: „Er ist unser.“

Fast nur noch in "Konkret" veröffentlicht

Dietmar Dath, jahrelang der Edellinke der „FAZ“, sekundierte kurz darauf und brachte eine verräterische Figur ins Spiel: Hacksens Sentenzen, Distichen, Alexandriner, Sonette, seine Klein- und Großformen, seien „haltbare Gefäße für Gedanken, die das Unendliche vom Endlichen aus denken wollen“. Wie schon Goethe männliche Idealität in weibliche „Gefäße“ fassen wollte, ist die wehrlose Form des Peter Hacks nun das Gefäß, in dem ein „klassizistisch“ gestimmtes Feuilleton seine Ressentiments nicht nur gegenüber der Linken, sondern auch in Hinblick auf den „herrschenden Theaterpöbel“ (Dath) sammelt.

Den Affekt gegen das Regietheater würde es mit Hacks und vielen seiner Anhänger, die sich zu einer abendlichen Debattierrunde im überfüllten Brechthaus trafen, teilen. Die Freude über den obsiegenden Kapitalismus wohl kaum. In Hacks Gedichten nach 1990, die er mangels anderer Publikationsmöglichkeiten fast nur noch in „Konkret“ veröffentlichte, habe sich, so der Marburger Politologe Georg Fülberth, die Enttäuschung und Verbitterung über eine DDR-Führung eingeschrieben, die das „Gleichgewicht der Kräfte“ nicht habe garantieren können. Ob allerdings die nach 1990 entstandenen irritierenden Stalin-Hymnen nur aus dieser Desillusionierung heraus zu verstehen sind oder doch auf Haltung und Werk von Peter Hacks verweisen?

Auf das Schicksal dieses Werkes und die politische Zukunft angesprochen, weicht „Konkret“-Herausgeber Hermann Gremliza in das Gleichnis aus: Hacks gehöre zu jenen Dichtern, die nachts um halb eins die Straßenbahn verpasst haben und morgens um neun noch immer an der Haltestelle stehen und freudig rufen: „Sie kommt!“

Vielleicht gesellt sich dort irgendwann der soeben von der Humboldt-Universität zum Doktor philosophiae honoris causa geadelte Kollege Wolf Biermann dazu, dem Hacks bei seiner Ausweisung 1976 hinterhergerufen hatte, er möge in Heinrich Bölls Bett nicht von Solschenizyns Läusen gebissen werden. „Es ist“, könnte Hacks sich selbst zitierend trösten, „die Zeit, die die Dinge ändert, nicht der Mensch.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false