© Robert Havemann Gesellschaft / Frank Ebert

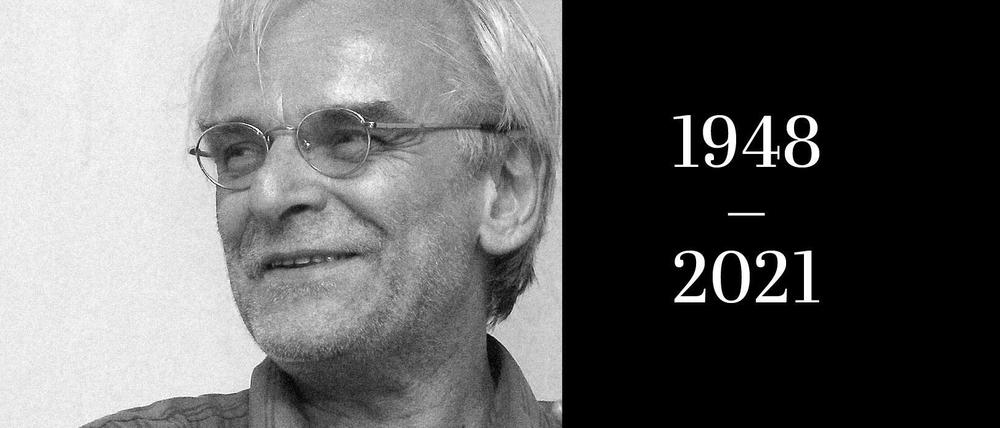

Nachruf auf Gerd Schönfeld: Ohne Applaus

Ein Indigener in Prenzlauer Berg. Bücher hat er geschrieben, sein Geld aber verdiente er als Musiker. Auf Beerdigungen.

Wenn Schöni ins Zimmer kam, habe man sich gefreut. Bescheiden sei er gewesen, lustig, immer gut gelaunt, sagen seine Freunde vom Schachverein Berolina-Mitte. Überhaupt habe er sie jetzt zum ersten Mal traurig gemacht. Für Gerd Schönfeld, den Berliner Seniorenmeister von 2008, bedeutete Schach Freiheit; eine Sprache, die die Menschen überall auf der Welt verstehen, und bei der es nicht weiter auffiel, dass er – mündlich – seit Kindertagen hin und wieder ins Stottern geriet. Schöni sagte, ein gelungenes Läufer-Fianchetto wisse man in Magdeburg genauso zu schätzen wie in Prag oder Mailand; ebenso die Schönheit der Sizilianischen Verteidigung, der Drachenvariante, wie er sie manchmal spielte. Beigebracht hatte ihm das Brettspiel sein Vater, noch vor der Einschulung. Ebenso das Lesen und Schreiben.

„Das Gerdchen“ war ein hochbegabtes Kind, dem nur leider eine bessere Förderung versagt blieb. Aufgewachsen ist er im Haus Pappelallee 2, im alten Prenzlauer Berg, noch ohne Café-Monokultur, ohne Schwätzer und Eigentumswohnungen. Ethnologen würden sagen, Gerd Schönfeld gehörte zur indigenen Bevölkerung, welche früher einmal mehrheitlich die Gegend um die Schönhauser Allee bewohnte. Das waren Menschen, die noch mit Kohleofen dem Winter ein beheiztes Zimmer abrangen, lange bevor in den Häusern die ersten bodentiefen Fenster angebracht wurden. Die Gentrifizierung hat Schöni irgendwie überdauert. Bis zum Schluss lebte er in dem Bezirk; erst der Rettungswagen holte ihn aus der Wohnung.

„Ick mach’ immer meine Arbeit."

Zu sagen bleibt: Gerd Schönfeld war ein Künstler, der sich aber gegen das Wort vom Bohémien verwahrte. Vor Jahren hat ihn einmal die RBB-Sendung „Stilbruch“ porträtiert anlässlich seines späten Debüts als Schriftsteller (zwei Erinnerungsbücher sind von ihm bei Basisdruck erschienen). Auf seinen sozialen Status angesprochen, sagte er: „Ick mach’ immer meine Arbeit. Ick definiere mich ooch nich darüber, dass ick erst um zehn mit ’nem Morgenmantel uffmache, während die andern schon zwei Stunden arbeiten.“

Eigentlich war Schöni Musiker. Und zwar einer, der von seiner Kunst leben konnte. Als Absolvent der Kirchenmusikschule Halle spielte er auf dem Harmonium, dem Klavier oder der Orgel vom Blatt weg jede Komposition von Bach bis Schostakowitsch, aber auch Blues und Schlager. Bei der Trauerfeier für ihn hieß es, Schöni sei schon als Junge hoch musikalisch gewesen. Um sich Telefonnummern merken zu können, habe er sich einen genialen Trick ausgedacht: die Noten der Tonleiter, dazu zwei Halbtöne, habe er mit Ziffern versehen, sodass sich der kleine Gerd nur die Melodie merken musste, die sich aus der Nummernfolge ergab. Viele Jahre später, 1991, sah man ihn als Organisten auch im Film: in „Cosimas Lexikon“, an der Seite von Iris Berben. Die Rolle in der Komödie von Peter Kahane war ihm auf den Leib geschrieben, sein Filmname: „Schöni“.

In all den Jahren, die er auf der Orgel spielte, war sein Publikum angetan, wenngleich die Zuhörer oft weinten und nie Applaus spendeten. Gerd Schönfeld war im Brotberuf Trauermusiker. Während der Arbeit hörte er Tausende Trauerreden. Bei seiner eigenen Beerdigung fragte der Pfarrer, ob es einen nicht depressiv mache, wenn man immer nur auf Friedhöfen arbeitet.

Offenbar hatte der Tod für Schöni aber seinen Schrecken verloren. Hätte er Angst gehabt, hätte er sich impfen lassen. Die Schriftstellerin Annett Gröschner schrieb auf Facebook: „bin traurig, gerd schönfeld, schöni, ist an corona gestorben. wer spielt jetzt an seinem grab?“ Ein Freund und Kollege übernahm die Aufgabe: „Auf, auf, mein Herz, mit Freuden“ von Johann Sebastian Bach.

Eine merkwürdige Unruhe

Ein anderer Freund, Matthias Thalheim, wollte eigentlich die Trauerrede halten, war dann aber selbst krank. Sein Text wurde bei der Beerdigung vorgelesen. Über Schöni, den leicht zerstreut wirkenden Mann im Cordjacket, hieß es darin: „Um sein sanftes Wesen wissen die Eichhörnchen aller Berliner Friedhöfe … Ein belesener Mensch, der Bücher schreibt. So ist er in den einschlägigen Cafés und Nachtlokalen bekannt, so lieben ihn die Frauen, schätzen und fürchten ihn die Männer der Berliner Schachvereine.“ Wer ihn gut kannte, wusste, dass Schöni eine Adresse hatte, eine Wohnung, aber kein Zuhause. Eine merkwürdige Unruhe ging von ihm aus. In den Kneipen trank er immer nur eine Tasse Kaffee oder ein alkoholfreies Bier. Dann zog er in die nächste, allein. Es sei denn, er spielte Schach.

Als Frank Castorf 1981 Oberspielleiter in Anklam wurde, holte er Schöni als musikalischen Studienleiter an sein Theater. Wann und warum das Engagement ein Ende nahm, ist nicht überliefert. Wir wissen nur, dass in diese Zeit Schönis Alkoholexzesse fielen. Er war kurz davor, sich totzusaufen. Seit 1983 aber, sagt Thalheim, war der Dämon besiegt. Zigaretten, Kaffee und Tee gaben ihm von da an Halt im Alltag. Und bald schon verdiente er seinen Lebensunterhalt als Friedhofsmusiker. Ein Job, der ihn nicht gerade glücklich machte, ihn aber seine DDR-typische Unzufriedenheit ertragen ließ.

Im Frühling ’89 sollte er auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde die Orgel spielen, bei der Trauerfeier für Hilde Benjamin, frühere Justizministerin, die als Richterin in den 50er Jahren für ihre harten Urteile bekannt geworden war. Auf dem Weg zur Trauerhalle lief Schöni wie gewohnt über den Friedhof, so jedenfalls erzählte er es später, als aus dem Gebüsch ein Stasi-Mann heraussprang: „Sie! Was machen Sie hier?“ – Gerd Schönfeld: „Ich bin doch der Organist!“ – Darauf die Stasi: „Das Organisieren übernehmen heute andere!“

Schöni hätte noch viele Geschichten zu erzählen und zu schreiben gehabt. „Der größte Schachmeister im Himmel und auf Erden“, sagte der Pfarrer auf der Beisetzung, habe jetzt den Schachspieler, Musiker und Literaten, Freund und Menschen Gerd Schönfeld auf ein anderes Feld berufen. „König, Dame, Pferd, Bauer – wir machen manches falsch in unserem Leben; manche Züge, die wir nicht zurücknehmen können.“ Ein jegliches hat seine Zeit. Auch das Sterben. Bei Schöni, der sich nicht impfen ließ, kam es zu früh. Wer hier von Diktatur spreche, so der Pfarrer, der rede Diktaturen klein. Und er sagte: „Dieser Tod war nicht nötig.“

[Wir schreiben regelmäßig über nicht-prominente Berliner, die in jüngster Zeit verstorben sind. Wenn Sie vom Ableben eines Menschen erfahren, über den wir einen Nachruf schreiben sollten, melden Sie sich bitte bei uns: nachrufe@tagesspiegel.de. Wie die Nachrufe entstehen, erfahren Sie hier.]

Karsten Krampitz

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false